Vamos lá, podem me chamar de esquerdopatafeminazi ou de alguma outra atrocidade delirante, mas dedo na cara não é a norma e hematoma não é marca de amor. O que aconteceu no BBB17 é a normalização da brutalidade.

Nesta semana, um dos assuntos mais comentados no país foi a agressão protagonizada por Marcos Harter durante o Big Brother Brasil. Na cena assistida por milhões de pessoas, o médico é flagrado agredindo sua namorada, Emily, verbal e fisicamente. Visivemelmente agressivo e descontrolado, ele aponta o dedo para o rosto da companheira de casa, aperta o braço e belisca a jovem de maneira bruta. Eu não acompanho o programa mas, segundo informações de quem o faz, existia um padrão de constrangimento que vinha se perpetuando entre o casal.

Por bem, após analisar as imagens e, segundo Tiago Leifert, “ouvir especialistas”, a Globo decidiu expulsar Marcos do programa. A polícia foi até a casa do BBB e tomou depoimento de todos os envolvidos no caso. Ficou comprovada a agressão.

Agora veja bem, não sou eu, não é uma esquerdopatafeminazi, não é uma louca mentirosa que está dizendo. A polícia confirmou a agressão.

Dito isso, acho que algumas coisas precisam ser discutidas:

- O que é agressão?

Segundo relatos da imprensa, Emily ficou bastante impactada com a decisão e tentou justificar a ação de Marcos, afirmando que ele “estava muito nervoso”. Após a saída, ela repetiu que sabia que ele jamais tinha a intenção de machucá-la. Na mesma linha, inúmeros telespectadores ficaram consternados com a saída do “brother”, afirmando que não houve agressão e que aquilo não passava de uma discussão normal de marido e mulher e que as pessoas (leia-se feministas) estavam exagerando e que ela também era culpada.

Não, amigos e amigas. Não é normal.

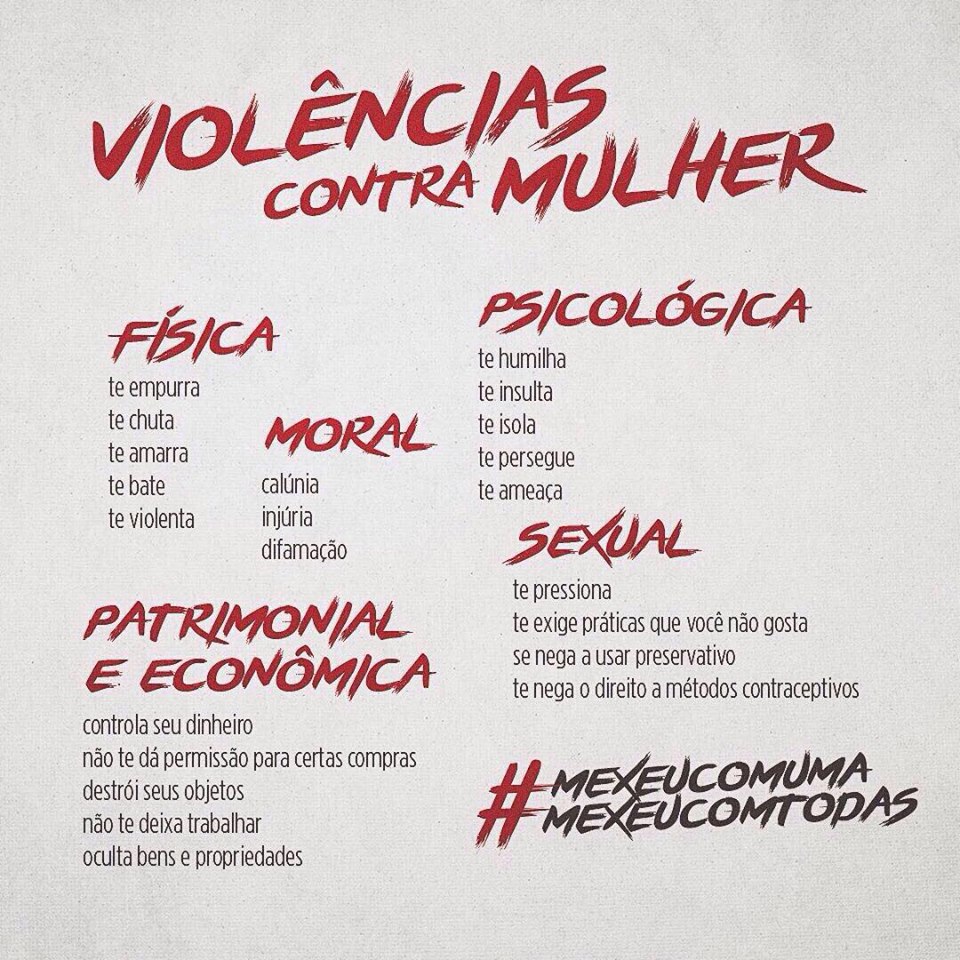

Isso apenas mostra o tamanho da nossa ignorância com relação ao que é aceitável em um relacionamento, seja amoroso ou não. Não precisa de tapa na cara ou um chute para se configurar agressão, que pode ser física (e aqui se inclui a sexual) ou psicológica.

Nesse caso, houve violência física, comprovada pelos hematomas deixados no braço da vítima após ela ser apertada e beliscada; e violência psicológica, que inclui constrangimento, humilhação e manipulação, insultos, entre outras coisas. Todas observadas na imagem quando ela foi praticamente “embretada” em um canto como se fosse um animal assustado.

Então, não, não é uma briga normal de casal. E se tu vês isso com naturalidade, eu sugiro que procure ajuda, sendo homem ou mulher.

- Qual o limite?

Nós já definimos agressão, mesmo que superficialmente, então talvez essa pergunta pareça relativamente mais fácil de responder. Mas não é. O limite dentro de um relacionamento abusivo pode ser uma linha bastante borrada e difícil de identificar. Quando Emily tentou defender o agressor, uma das colegas de casa replicou “Talvez tu gostasse tanto dele que tu não estivesse enxergando”, disse a advogada Vivian sobre o nível da agressão. Ou seja, o limite não estava claro.

Aparentemente, nem para a TV Globo, que não considerou as imagens perturbadoras o suficiente para caracterizar como agressão. Precisou esperar a polícia.

O lance é que nós vivemos em uma sociedade machista – e o fato de tantas pessoas acharem aquela briga normal prova isso – e o discurso vigente torna essa tarefa mais difícil. Mas É possível identificar alguns sinais e entender o limite que não deve ser cruzado.

O movimento Mexeu com uma, mexeu com todas produziu um material bastante elucidativo e que pode ajudar muita gente.

É fácil encontrar justificativas para a agressividade em uma sociedade em que a brutalidade é normalizada, mas elas são todas vãs. Então, não permita que nenhuma dessas coisas aconteça a você ou a alguém que você conheça.