O BRASIL ATUAL É UMA DISTOPIA?

Escrevo esse texto enquanto se aproxima mais um final de semana de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Sei que nem todo mundo tem o privilégio do home office como eu, que muitos trabalham na linha de frente do combate à doença ou em profissões que exigem a saída às ruas. Porém, considero imprudente e difícil de compreender o comportamento de quem nega a gravidade do atual momento e frequenta praças, parques, beira-mar ou a casa de amigos e familiares nos dias de folga.

Às vezes, me parece que o que enfrentamos no Brasil atual é o enredo de uma distopia, e não a vida real. Com essa ideia em mente, pesquisei obras nacionais com essa temática para tentar entender a cegueira seletiva dos brasileiros em relação ao risco de contaminação pela Covid-19.

E SE AS PESSOAS PUDESSEM ENXERGAR O PROBLEMA?

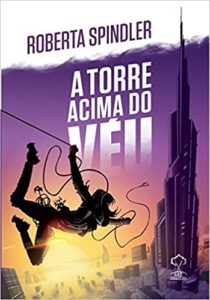

Na distopia A Torre Acima do Véu, de Roberta Splinder, lançado em 2015, a causa da contaminação é visível: uma inexplicável neblina tóxica. Mesmo com a névoa sendo perceptível a olho nu, as autoridades tentam minimizar o problema:

Na distopia A Torre Acima do Véu, de Roberta Splinder, lançado em 2015, a causa da contaminação é visível: uma inexplicável neblina tóxica. Mesmo com a névoa sendo perceptível a olho nu, as autoridades tentam minimizar o problema:

“O homem engoliu em seco, mas não recuou. Ficar dentro da névoa não era uma opção. Se num único dia a situação já se encontrava daquele jeito, com pessoas saindo às ruas e pregando o fim do mundo, a tendência era só piorar. Além disso, os boatos dos efeitos da névoa o assustavam demais. Seu apartamento pertencia a um prédio mais baixo, construção antiga que foi engolida pela neblina, não queria ficar ali e acabar morrendo envenenado. Tinha que subir, sair daquelas brumas cinzentas de qualquer jeito. Cerrou os punhos, pronto para um inevitável embate.

– Você não pode nos deixar aqui fora – gritou. – Por favor, tem gente sufocando com a névoa. É perigoso.

– Ninguém sufocou. As transmissões não falaram nada disso – o segurança atalhou depressa, trocando olhares nervosos com seus outros companheiros. Nenhum deles usava máscara de gás. Se a névoa fizesse mal à saúde, estavam tão condenados quanto as pessoas que intimidavam.”

E COMO SERIA SE A CORRUPÇÃO FOSSE A CAUSA DE UMA EPIDEMIA?

Esse é um dos destaques do romance Desta Terra Nada Vai Sobrar, a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, de Ignácio Loyola Brandão, lançado em 2018. O autor, que ocupa a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras desde março de 2019, já escreveu outras obras dentro do gênero da distopia, como Zero e Não Haverá País Nenhum. Dessa vez, o escritor cria um futuro em que os brasileiros são vigiados desde o nascimento por tornozeleiras eletrônicas e o país enfrenta diferentes contaminações, entre elas a Corruptela Pestífera:

Esse é um dos destaques do romance Desta Terra Nada Vai Sobrar, a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, de Ignácio Loyola Brandão, lançado em 2018. O autor, que ocupa a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras desde março de 2019, já escreveu outras obras dentro do gênero da distopia, como Zero e Não Haverá País Nenhum. Dessa vez, o escritor cria um futuro em que os brasileiros são vigiados desde o nascimento por tornozeleiras eletrônicas e o país enfrenta diferentes contaminações, entre elas a Corruptela Pestífera:

“A população se habituou a carregar máscaras, usadas quando caravanas fecham cruzamentos. Nas laterais, adesivos gigantescos:

Esta caravana é um empreendimento do governo para o bem?estar da população.

Impacientes, as pessoas buzinam, as caravanas demoram. A marcha é lenta, nada pode interrompê?la. Até quando vamos suportar esses trens? Pior são as composições especiais que transportam os mortos pela Corruptela Pestifera. A epidemia ocasionada pela corrupção dos parlamentos, do Judiciário, dos ministérios, das secretarias, das confrarias de lobistas, dos doleiros, dos empresários que negociavam leis, provocou uma doença incurável, pior do que o câncer, a gripe espanhola, a peste negra, a aids. Morrem milhares.”

O BRASIL 2020 É UMA DISTOPIA?

Voltando à nossa realidade, causa cada vez mais espanto a quem acredita na Ciência a tranquilidade de quem usa máscara no queixo, promove aglomerações e está em um clima festivo quando ultrapassamos a triste marca oficial de 90 mil mortos. Será que se existisse a Corruptela Pestífera imaginada pelo genial Ignácio de Loyola Brandão haveria tamanha negação da realidade por parte dos governantes? Teríamos tanto descaso por uma parcela cada vez maior da população, composta por inconsequentes de diferentes faixas etárias e classes sociais?

UM PS NECESSÁRIO:

Não tenho síndrome de vira-lata e observo essa falta de consciência e empatia não apenas no povo brasileiro. Basta lembrarmos das imagens dos pubs londrinos lotados logo após a quarentena e da segunda onda de contaminação que já atinge alguns países europeus.

A mim, só resta lamentar essa triste realidade, escrever textos de alerta e seguir confinada. Aos companheiros de isolamento social, desejo persistência.

#vaipassar

Imagem: Capa do disco Dystopia, da banda Megadeth/ Reprodução